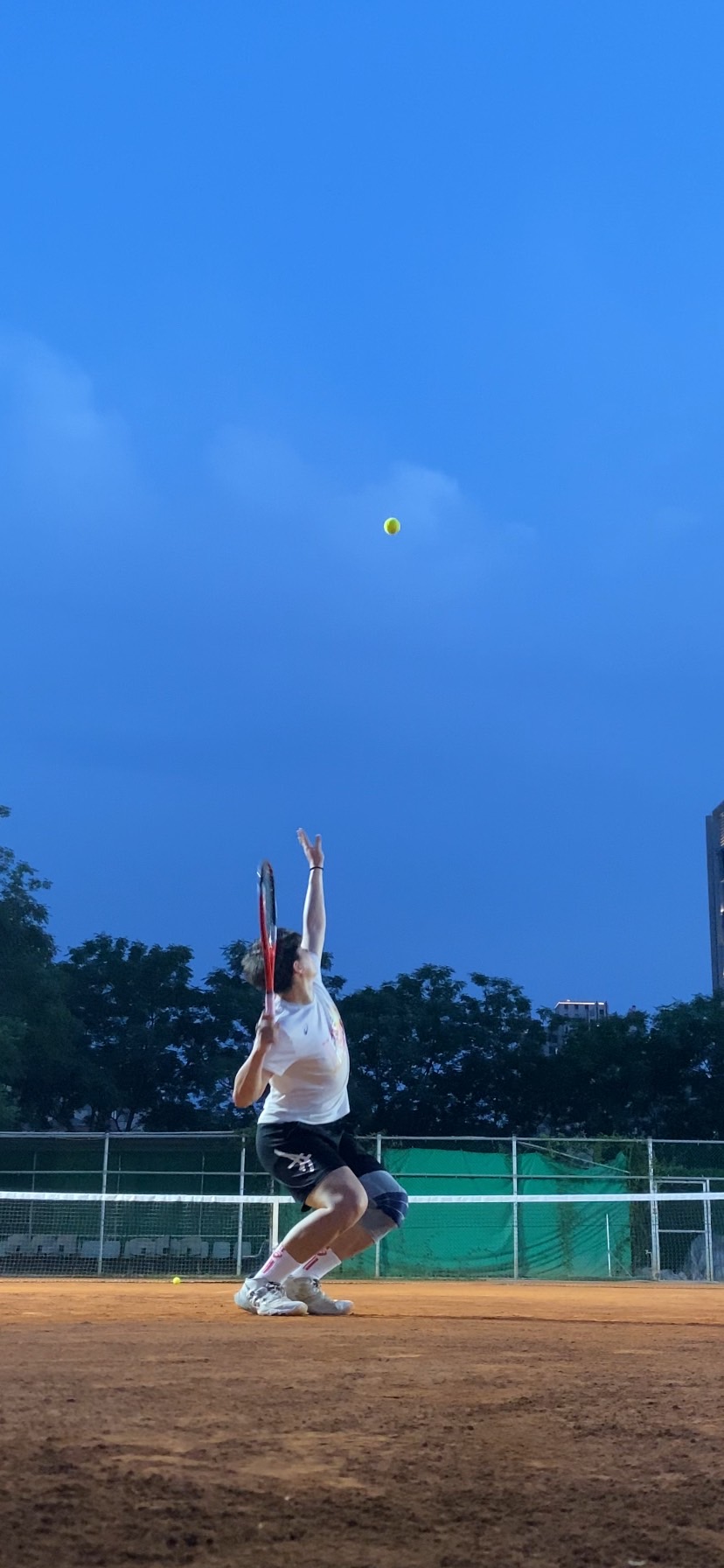

術後220天

週一進行MRI結果的觀看,韌帶癒合情況良好、但尚未完全成形,膝蓋內部有積水腫脹,所以當天抽了水、打了消炎抗生素,一路休息到昨天。復健的過程就是這樣反反覆覆,如過在下一個階段還沒辦法適應,就必須退回「上一動」。

今天終於回歸正常訓練,雖然真的也退回上一個階段的重量,但是膝蓋角度的進步是顯著的,時間往前走,進步的幅度會慢慢顯現出來。

圖 49:硬舉40公斤

圖 50:分腿蹲+提腿

圖 51:單側硬舉+提腿

2024-04-26